今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。回顾抗日战争的历史,可以说中国共产党的中流砥柱作用是抗日战争胜利的关键。在艰苦卓绝的抗日战争中,中国共产党始终站在全民族抗战的最前列,以自己的政治主张、坚定意志、模范行动,支撑起全民族救亡图存的希望,引领着夺取抗战胜利的正确方向。中国共产党的中流砥柱作用在浙江抗战中也得到了充分的体现。

一、浙江党组织率先倡导建立抗日民族

一统一战线,推动浙江第二次国共合作正式形成

九一八事变的阴霾如厚重的铅云,笼罩着华夏大地。随着日本帝国主义对华侵略的步步深入,中华民族危机进一步加深,全国抗日救亡运动进一步高涨。

针对全国政治形势的变化,中国共产党在

1935年12月召开的瓦窑堡会议上,确定了抗日

民族统一战线的策略主张。

此时,在浙南和浙西南一带活动的中共闽浙边临时省委和红军挺进师还没有与党中央取得联系,正处在国民党军的残酷“围剿”之中。就是在这样一个艰苦的环境中,闽浙边临时省委的主

要领导人也没有忽略共产党人所应负的政治责任,在紧张、艰苦的游击战争环境中,开始为实现抗日民族统一战线进行艰巨、复杂的斗争。

他们利用收集到的报刊材料,对广大党员、干部和战士进行革命形势和党的抗日民族统一战线政策教育,让广大指战员对即将到来的由国内革命战争向民族解放战争的转变有充分思想准备。特别是1936年9月闽浙边临时省委与党中央建立联系后,立即召开省委扩大会议,学习中央文件,理解中央关于建立抗日民族统一战线的方针、政策,统一对形势的认识。

根据中央的指示,闽浙边临时省委及时调整斗争策略,将“中国工农红军闽浙军区”改为“中国人民抗日红军闽浙军区”,“红军挺进师”改为“人民抗日红军挺进师”,“赤卫队”改为“人民抗日义勇军”,苏维埃政府统一改称人民革命委员会。同时发表了《为抗日救国告闽浙两省各界人民书》和《致国民党官兵的一封信》,广泛宣传党的抗日民族统一战线政策,号召各界人民有钱出钱,有力出力,团结起来组成抗日阵线,呼吁国民党军队与红军携起手来,枪口对外,一致抗日。

这一切不仅扩大了党的政治影响,还推动了抗日救亡运动的进一步开展,为浙江抗日民族统一战线的建立准备了充分的政治和思想条件。

1937年3月25日,中共闽浙边临时省委发要领导人也没有忽略共产党人所应负的政治责任,在紧张、艰苦的游击战争环境中,开始为实现抗日民族统一战线进行艰巨、复杂的斗争。

他们利用收集到的报刊材料,对广大党员、干部和战士进行革命形势和党的抗日民族统一战线政策教育,让广大指战员对即将到来的由国内革命战争向民族解放战争的转变有充分思想准备。特别是1936年9月闽浙边临时省委与党中央建立联系后,立即召开省委扩大会议,学习中央文件,理解中央关于建立抗日民族统一战线的方针、政策,统一对形势的认识。

根据中央的指示,闽浙边临时省委及时调整斗争策略,将“中国工农红军闽浙军区”改为“中国人民抗日红军闽浙军区”,“红军挺进师”改为“人民抗日红军挺进师”,“赤卫队”改为“人民抗日义勇军”,苏维埃政府统一改称人民革命委员会。同时发表了《为抗日救国告闽浙两省各界人民书》和《致国民党官兵的一封信》,广泛宣传党的抗日民族统一战线政策,号召各界人民有钱出钱,有力出力,团结起来组成抗日阵线,呼吁国民党军队与红军携起手来,枪口对外,一致抗日。

这一切不仅扩大了党的政治影响,还推动了抗日救亡运动的进一步开展,为浙江抗日民族统一战线的建立准备了充分的政治和思想条件。

1937年3月25日,中共闽浙边临时省委发出《停止内战,一致抗日致国民党闽赣浙皖边区主任公署和闽浙两省当局的快邮代电》,呼吁国民党当局在国难当头、民族危机空前严重的情况下,以民族利益为重,捐弃前嫌,停止内战,一致对外,并提议双方迅速派出代表进行和平谈判。

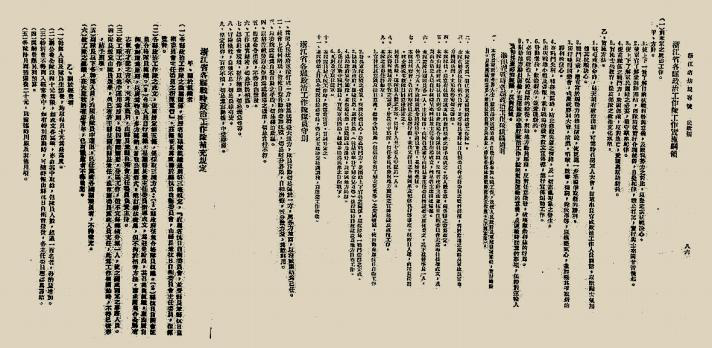

闽浙边临时省委代表与国民党闽浙赣皖边区主任公署代表谈判旧址

5月7日,闽浙边临时省委的代表与国民党四省边区主任公署的代表在平阳山门举行第一次和平谈判。但是,这次和谈由于国民党方面毫无诚意,企图收编浙南红军,致使和谈破裂。

谈判破裂后,闽浙边临时省委先后发表《为团结御侮、共赴国难以及和平谈判破裂后告各界人士书》《呼吁各界人士要求闽浙两省停止内战、一致抗日的宣言》,揭露国民党不顾国家民族危亡,肆意破坏和谈的罪责。

1937年7月7日夜,日本侵略军悍然发动卢沟桥事变(七七事变),当地中国驻军奋起抵抗,全民族抗战由此爆发。七七事变爆发的第二天,闽浙边临时省委又一次发出通电和宣言,再次敦促停止内战,举行和平谈判。

8月24日,闽浙边临时省委代表与国民党四省边区主任公署的代表在温州进行第二次谈判。在谈判中,闽浙边临时省委代表在坚持共产党独立、批评自由以及保持红军武装的独立性等前提下,作了适当让步,国民党方面也不再坚持原先的苛刻条件。

经过几次协商,双方初步达成五项协议并签字生效:(一)闽浙红军改编为国民革命军,按照国军的编制,待遇与国军相同;(二)闽浙红军在瑞安、平阳、泰顺三县边界的峰文为中心集中,集中期限为半个月;(三)红军集中时如遇国民党军与地方军队攻击,由四省边区主任刘建绪负责,如红军发生暴动,则由闽浙边临时省委负责;(四)无条件释放政治犯;(五)一切政治问题,由双方中央解决。

谈判结束后,闽浙边临时省军区发布通告,要求所属部队迅速向军区所在地集中,以期早日实现对日作战。但是由于四省边区主任公署没有及时将和谈结果通令浙闽边各县的国民党军政当局,致使红军行动陷入困难,一时无法集中。为此,9月16日,国民党四省边区主任公署再次派代表到平阳山门接洽,闽浙边临时省委书记刘英亲自参加双方会谈。

9月17日,双方达成七项协议:(一)闽浙红军改编为国民革命军,并根据任务编制;(二)红军集中地点在平阳县的北港区;(三)红军军需与给养根据任务发给补充;(四)集中时间自17日起至10月1日止;(五)无条件释放政治犯;(六)一切政治问题,由双方中央解决;(七)目前的宣传工作根据和平统一团结御侮的原则进行宣传。

与此同时,闽浙边临时省委另一位领导、红军挺进师师长粟裕在浙西南与国民党遂昌县政府也进行了和平谈判,达成停战协议。一系列和平谈判的成功,标志着浙江第二次国共合作的正式实现,开创了浙江抗日民族统一战线的新局面。

此后,随着国民党不断制造反共摩擦活动,浙江国共合作形势出现逆转。1942年上半年,国民党顽固派破坏中共浙江省委机关,逮捕并杀害省委书记刘英,使浙江第二次国共合作遭到严重破坏。

丽水厦河村中共浙江省委机关旧址

即使在如此困难的局面下,浙江党组织仍然坚持抗日民族统一战线,浙江第二次国共合作并没有完全破裂。特别是从1942年开始,随着浙东抗日根据地、浙西抗日根据地和浙南抗日游击区的建立,浙江第二次国共合作又在根据地内以一种新的形式继续存在下去。

这一时期,浙江形成了与全国基本相同的两个战场、两种政权的格局。尽管双方摩擦不断,但始终在全局上维持着统一战线,直至抗战胜利。

刘英

浙江第二次国共合作的实现以及抗日民族统一战线的建立,充分动员了全省民众参与抗战。这不仅在坚持抗战、反对投降方面发挥了关键作用,为浙江抗日战争的胜利奠定了基础,同时也为全国抗战作出了重要贡献。

二、浙江党组织领导开展了轰轰烈烈的抗日救亡运动,发动了全面抗战

日本全面侵华战争爆发后,在浙江中共组织的领导和推动下,全省抗日救亡运动蓬勃高涨,全省工农商学兵等各界人士踊跃投入抗日救亡运动,使这场伟大的爱国运动深入到浙江城乡各个社会阶层。

全面抗战初期,浙江中共组织与国民党省政府主席黄绍竑建立了比较融洽的统战关系,推动了国共合作的全省抗日救亡运动的开展。黄绍竑莅任后,即提出“刷新战时政治,保卫大浙江”的口号,延纳了一批进步人士和抗日青年到政府机关和抗日团体中工作。

在浙江中共组织的帮助和推动下,黄绍竑颁布了实际上以中共《抗日救国十大纲领》为基础制定的《浙江省战时政治纲领》,这是抗战时期浙江国共两党共同遵循的政治基础。此外,由共产党员建议并以浙江省政府名义号召,全省普遍建立了战时政治工作队。由于共产党员的模范带头作用,该工作队队员发展到3000余人,成为动员、组织民众抗日的重要力量。

《浙江省战时政治纲领》

浙南地区影响最大的抗日救亡团体是永嘉战时青年服务团,这是党领导下公开合法的群众抗日救亡团体,党组织在“战青团”内建立了永嘉青年支部。“战青团”成员最多时达8500多人,在温州城乡甚至整个浙南地区开展了轰轰烈烈的抗日救亡活动。

宁绍地区的嵊县成立了乡村抗日救亡协进会总会,新昌组织了乡村抗日救亡协进会与抗日救国义勇队,鄞县建立了宁波青年学生抗日救国组织;浙西地区的长兴、吴兴、德清等地建立了战时服务团、抗日工作团。淳安、富阳、桐庐、建德、临安等地成立了青年先锋队、抗日自卫队、群众工作队等抗日救亡团体。

全省工人纷纷组织起来,投入抗日救亡运动。浙赣铁路工人发起成立抗敌后援会,并在金华、衢州、江山、嘉兴等站成立分会,配合战时需要,帮助部队运送弹药支援前线抗日。沪杭甬铁路工人还发表《告全世界铁路工人书》,呼吁各国工人起来抵制日货,拒绝运输日本军火和原料,支援中国人民反抗日本帝国主义的斗争。

此外,在全省还建立了一批全省性的产业联合工会。1939年全省经审查登记的县市工会有11个,职业工会有363个,共计会员52558人,在抗日救亡运动中发挥了重要的作用。

全省妇女也积极参加抗日救亡运动,一批女共产党员和进步妇女参加了妇女会组织,通过妇女会组织开展抗日救亡活动。1938年举行的三八纪念集会有数千人参加。

中共党员还积极参加战时儿童保育会浙江分会的活动,并在保育会内成立中共党团组织,在开展抗日救亡运动方面做了大量工作。

在党的抗日民族统一战线旗帜下,一大批在文化界颇有影响的共产党员、进步人士云集浙江,成立抗日救亡团体,创办抗日救亡报刊,投入文化界抗日救亡运动。

1938年2月,在金华、丽水发起筹建浙江省文化界抗敌协会。到4月中旬,全省已有30余县成立了分会或筹备会,会员达2000余人。

在出版方面,涌现了大量抗日救亡报刊杂志,全省1938年有报刊杂志156种,1939年增至165种,其中大部分是中共党员、进步人士和抗日青年创办的,影响较大的有:《东南战线》《青年团结》《浙江潮》《民族日报》《浙西导报》《战旗》等。

为了发挥进步报刊杂志、书籍的宣传教育作用,浙江党组织选派党员在各地开设进步书店,发行销售各种进步书刊。抗战初期,浙江党组织在金华设立了新知书店金华分店、生活书店金华分店;在丽水设有新知书店丽水分店;在绍兴设战旗书店和嵊县群力书店;温州设有生活书店特约分店、新知书店特约分店;宁波设有新生书报社,抗战、抗建书店等。书店中大多设有中共联络员和交通站,对联络文化界、教育界和青年学生投入抗日救亡运动起到了积极的促进作用。

在浙江的台湾同胞也表现出高昂的爱国主义精神。流亡丽水的台湾籍爱国人士李友邦在中共抗日民族统一战线政策的影响和“朝鲜义勇队”的启发下,决定组织台湾义勇队,动员和组织散居在大陆各省(以福建为重点)的台湾同胞参加祖国抗战。

1939年2月,在中共浙江省委的协助下,在金华成立了台湾义勇队,队长李友邦。这是由散居在闽浙两省的台湾同胞组成的抗日救亡团体,成员曾发展到200余人。它以浙江为基地,活跃在东南各省,积极从事抗日宣传和瓦解日伪军的工作,为祖国抗战的胜利作出了重要的贡献。

台湾义勇队在金华训练

中国的抗日战争也得到许多国际友人的同情和支持,他们采取各种方式支援中国抗战。1938年8月,由国际友人埃德加·斯诺和路易·艾黎等人发起,在武汉成立了“中国工业合作协会”(简称工合)。在中共浙江省委的重视和帮助下,工合组织在浙江也有了很大发展。从1939年3月开始,丽水、兰溪、永康、云和、临海、常山、衢县、淳安等地都建立了工合事务所和指导站。他们把技术工人和难民组织起来,从事日用工业品的生产;并举办各种职业学校,培训技术人才。这为安置战时难民、解决就业,生产军需民用物品,支持长期抗战,特别是援助皖南新四军作出了宝贵贡献,成为支援抗战的一支重要力量。

浙江抗日救亡运动的规模之大、地域之广和参加人数之多,都是过去历次运动所没有的,是全国抗日救亡运动最为出色的省份之一,为当时国共两党和全国各界爱国进步人士所瞩目,得到了周恩来的高度赞扬。党领导的抗日救亡运动的深入开展,唤醒了民众,增强了全省人民抗战必

胜的信念,为夺取浙江抗日战争的最后胜利提供了坚强的保证。

三、党领导浙江人民开展了艰苦卓绝的敌后武装抗日斗争,在军事上沉重打击了日本侵略者

日军的刺刀挑破了西湖的柔波,却挑不散浙江儿女眼底的坚毅。

从日本侵略者踏上浙江土地之日起,中共组织就号召、领导全省人民开展了武装抵抗侵略的斗争,敌后抗战贯穿浙江八年抗战的全过程,以浙赣战役为界,大致可以分为两个阶段。

浙江敌后抗战的第一个阶段,从1937年底杭嘉湖地区沦陷至1942年5月浙赣战役爆发,这是浙江敌后抗战的开展阶段。这一阶段,敌后抗战的地域主要局限在被日军侵略的杭嘉湖、宁绍等地区,敌后抗战的主力是中共影响和领导下的地方游击队,但敌后游击战的规模和影响都有明显的地方局限性。

1937年11月5日,日军以三个师团的兵力,集结军舰80余艘,在杭州湾的曹泾镇、金山卫和全公亭登陆,随后相继占领了浙江10多个县。至12月24日,日军侵占杭州,整个杭嘉湖地区沦入敌手。杭嘉湖沦陷后,浙江党组织即着手部署开展敌后抗日游击战争。中共浙江省委利用各种关系和合法渠道,陆续派遣党员进入敌后。

1939年1月,浙江省委决定成立浙西特委,建立抗日武装,开辟浙西敌后游击根据地。在党组织的领导和影响下,浙西敌后抗日游击战争迅速兴起。当时,在浙西受党组织影响和领导的抗日武装主要有:吴兴县抗日游击大队、吴兴县长超“中国人民抗日义勇军”、吴兴军游击队、抗日反汪军及武(康)德(清)、安吉土枪队等。他们不畏强敌,在敌后开展了抗日游击战争。

其中以吴兴军游击队影响最大,鼎盛时期达4000余人,党组织在该部建有特支。该部曾一度攻克南浔、震泽等日军据点,并攻打德清辉山,迫使“扫荡”日军撤退。这些敌后武装的抗日活动,汇成了抗战初期浙西敌后游击斗争的生动局面。

继浙西之后开展敌后抗日斗争的是宁(波)绍(兴)地区。1939年6月日军侵占定海后,中共定海县工委组织了吴榭乡自卫队、东区警察队,开展游击战争,开辟了定海东区游击区。

1941年4月宁绍战役爆发后,日军侵占了杭甬线两侧、杭州湾以南的整个地区。在宁属和绍属党组织领导下,敌后抗日斗争迅速开展起来。宁绍地区的主要抗日武装有:慈溪的庄桥区战时工作大队、镇海的定海国民兵团独立中队、余姚的宁绍游击队、四明游击指挥部独立大队、绍兴的皋北抗日自卫队、浙东游击大队及鄞县党组织领导的抗日武装等。

宁绍地区沦陷后,根据上级指示,上海浦东党组织领导和掌握的武装900余人,从1941年5月至9月分批渡过杭州湾到达宁绍地区,与宁绍地区党组织取得联系,并立即开展了抗日游击战争。他们在余姚相公殿首战日军,即打死打伤日军16人。接着又在三北等地连歼日军,极大鼓舞了人民群众的抗日斗志。

杭嘉湖和宁绍敌后抗日游击斗争的开展,党组织领导武装斗争的尝试,都为此后抗日根据地的建立创造了条件,也为浙江敌后抗战的深入发展打下了良好的基础。

浙江敌后抗战的第二个阶段,从1942年5月浙赣战役爆发到1945年9月抗战胜利,这是浙江敌后抗战的深入发展阶段。这一阶段,建立了稳定的敌后抗日根据地,敌后抗战的主力是新四军部队,敌后战场逐渐成为浙江抗战的主战场。

1942年5月,日军发动浙赣战役,不到两个月时间连陷诸暨、义乌、金华、衢县、江山,又一度占领永康、丽水、温州等地,先后侵占20多个县城,沿浙赣线的浙东地区和杭甬线以南的广大地区相继沦陷。

在此期间,金萧各地党组织纷纷组建抗日武装,开展敌后抗战。这些抗日武装主要有:诸暨的诸北八乡抗日自卫大队、义乌的金东义西抗日自卫大队、建德的严州中队、嵊县的嵊东独立大队、武义的抗日自卫中队、富阳的亲贤乡抗日自卫队等。

针对浙赣战役爆发后的浙东形势,以及中共中央和毛泽东的多次指示,华中局和新四军军部确定了进一步发展浙东敌后游击战争的方针,派遣大批干部赴浙东,创建敌后抗日根据地,1942年7月28日浙东区党委正式成立。

在浙东区党委的领导下,创建了以四明山为中心的浙东敌后抗日根据地,在东濒东海、南迄东阳至宁波的公路、西跨浙赣铁路金萧线两侧、北达黄浦江两岸的广大地区内,坚持了四年多艰苦卓绝的敌后抗战。浙东抗日根据地是抗日战争时期全国19块抗日根据地之一和华中八大战略区之一。

浙东抗日根据地中心余姚梁弄横坎头

浙西敌后抗战在1943年下半年也进入了一个新阶段。9月28日起,日军两万余人进攻苏浙皖边,浙西的安吉、孝丰、临安等县城相继沦陷。此后,新四军第十六旅挺进苏浙皖边敌后,开展敌后抗战。1944年,经过艰苦斗争,新四军收复浙西部分地区,并开拓了主力南下的阵地。

苏浙军区第一纵队二 支队机枪手合影

1945年1月,根据中共中央指示,粟裕率新四军一师主力南下浙西,成立苏浙军区。苏浙军区部队在以天目山为中心,在钱塘江、富春江以北与以西广大地区内,坚持敌后抗战,打击日伪,反击顽军进攻,建立了浙西敌后抗日根据地。浙西抗日根据地是全国19块根据地之一——苏浙皖边抗日根据地的重要组成部分。

在浙东、浙西敌后抗战深入发展的同时,浙南也开展了敌后抗日游击战争。日军曾于1941年4月、1942年7月、1944年9月三次入侵温州,其中第三次占领长达9个月。面对日军第三次长期占领温州的形势,中共浙南特委发出组织游击战争的指示。乐清县委组织了抗日游击队,多次袭击日军。瓯北县委也组织了一支抗日武装。在此基础上,成立了“永乐人民抗日自卫游击总队”,队伍发展到700多人,成为浙南敌后抗战的主力。

浙江敌后战场充分发挥人民战争的强大威力,用广泛的游击战打击日本侵略者。

据不完全统计,浙东抗日武装从1941年5月到1945年8月底,历经大小战斗643次,克复县城两座,攻克大小据点110余个,毙伤俘日伪军9000余人,解放同胞400万,新四军浙东游击纵队武装发展到1万余人。

新四军第十六旅挺进苏浙皖边后,仅1944年一年就作战1242次,攻克敌据点800处,毙俘日伪军6700余人,并收复了一大批国土。苏浙军区成立后,更是积极开展对敌作战,特别是在对日反攻中,作战100余次,解放10座县城,拔除敌据点100余个,毙伤俘日伪军1万多人,解放了北起京沪铁路,南至安吉、孝丰,东起太湖,西迄宣芜公路的广大地区,解放区人口达370多万,苏浙军区武装发展到5万余人。

在整个抗日战争期间,浙江敌后抗日武装共对敌作战1900次以上,歼灭日伪军2.5万人以上,摧毁日伪据点1000多个,解放人口700多万。浙江敌后战场的抗战,无论是对整个解放区战场还是国民党正面战场的抗战都具有重大意义,为抗日战争的胜利作出了重大贡献。

总之,中国共产党在抗日战争中吹响了挽救民族危亡的第一声号角,举起了全民族奋起抗战的第一面旗帜,成为武装抗击日本侵略者的先锋队,倡导建立了抗日民族统一战线,领导开辟了敌后战场,广泛建立了敌后抗日根据地。中国共产党的中流砥柱作用是抗日战争取得胜利的关键。

作者系中共浙江省委党史和文献研究室原一级巡视员